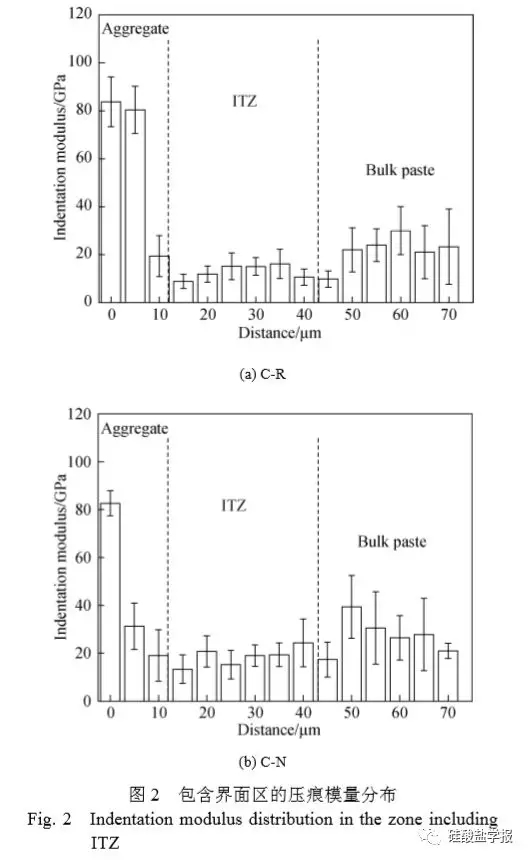

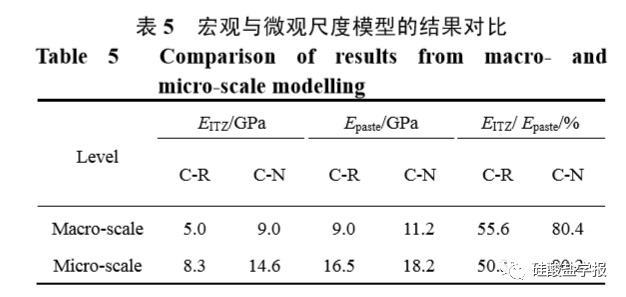

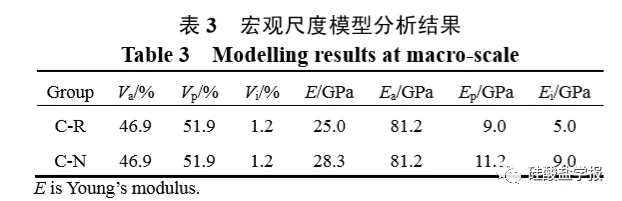

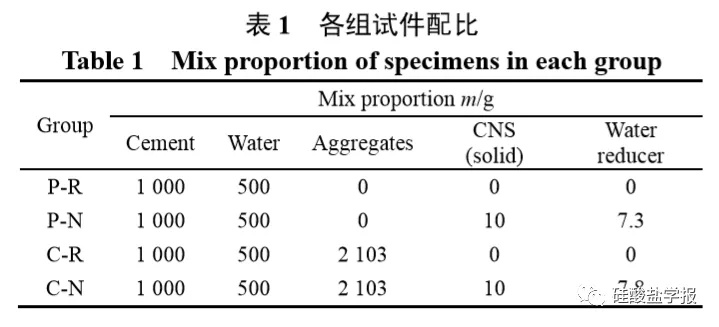

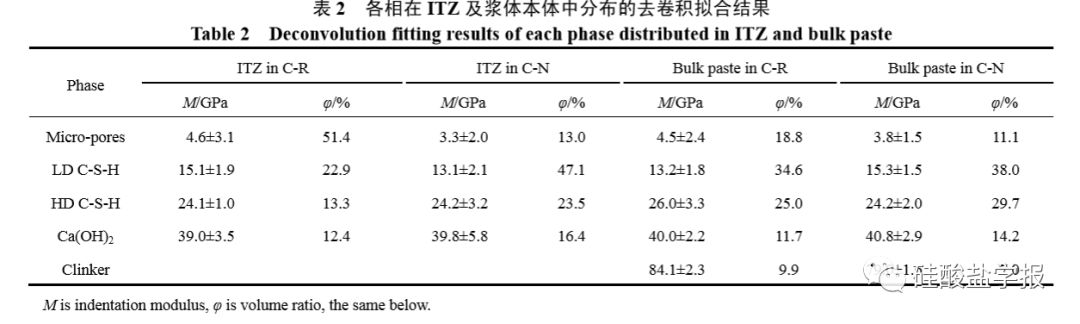

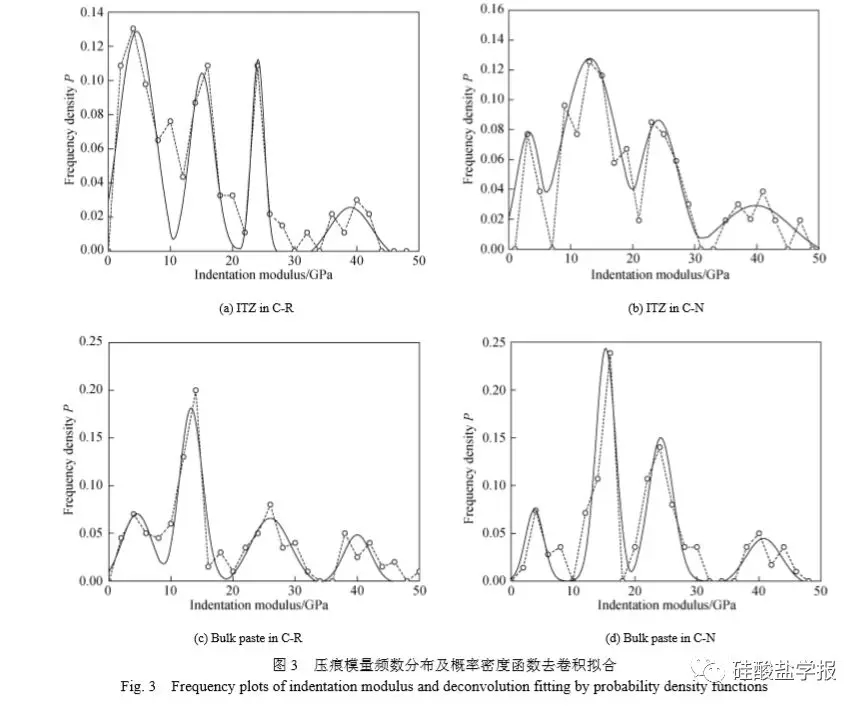

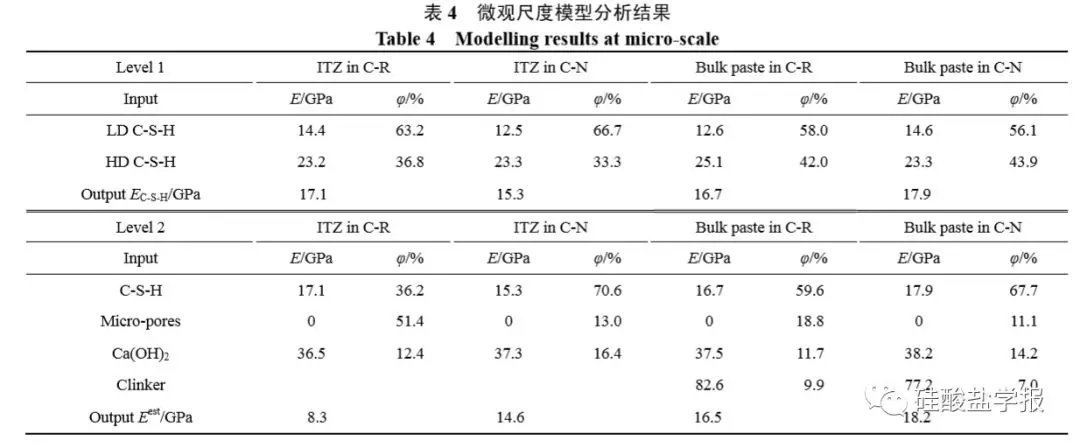

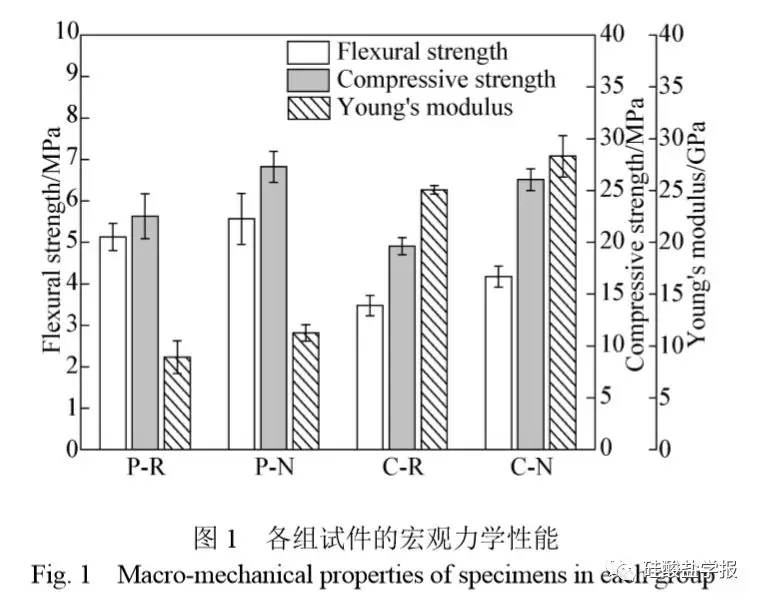

摘 要:从宏观和微观尺度上研究了纳米 SiO2改性对早龄期混凝土中界面过渡区(ITZ)力学行为的影响。测试了混凝土的强度及弹性模量,采用纳米压痕技术并结合统计手段对 ITZ 进行了表征。同时,从 2 个尺度层面分别建立了模型进行分析。结果表明:纳米 SiO2的掺入有效提高了早龄期混凝土的综合力学性能,并主要提高了ITZ 的力学性能,使 ITZ 与浆体本体的模量比从 50%提升到 80%。纳米 SiO2 改性机制以加速水化反应为主,在早期生成大量水化产物,尤其是低密度水化硅酸钙凝胶,进而填充微孔,改善 ITZ 的微观组织结构。

关键词:混凝土;界面过渡区;纳米二氧化硅;纳米压痕

中图分类号:TU502 文献标志码:A

文章编号:0454–5648(2018)08–1053–06

网络出版时间:2018–05–24

收稿日期:2018–01–22。

修订日期:2018–02–26。

基金项目:

国家自然科学基金(51378011);

国家重点研发计划(2016YFC0700802)。

通信作者:徐 晶(1984—),男,博士,副教授。

前言

众所周知,由于骨料的边壁、泌水等效应,会造成混凝土中的骨料/浆体界面过渡区(ITZ)成为整体的“最弱一环”,从而严重影响混凝土的力学性能 及耐久性[1–4]。为改善该薄弱区域,国内外研究者做了大量的研究工作[5–7]。Mindess 等[8]认为掺入硅灰是其中最有效的方法之一,这主要在于硅灰的高火山灰活性和填充效应能有效减少ITZ 中定向排列的 Ca(OH)2晶体和孔隙。

近年来,随着纳米技术的蓬勃发展,对混凝土,尤其是对 ITZ 进行纳米改性受到了人们的广泛关注,而纳米SiO2是其中的典型代表[9–11]。相比硅灰, 纳米 SiO2有更高的比表面积,因而具备更强烈的火山灰效应和填充作用,并且纳米 SiO2还具备成核效应[12–13]。Said 等[14]曾报道纳米 SiO2的物理和化学作用能显著提高 ITZ 的致密度。Zhang 等[15–16]则发现, 在同等流动性前提下,掺入纳米 SiO2能改善混凝土孔结构和微缺陷,ITZ 也不再是混凝土薄弱环节。然而,目前针对 ITZ 纳米改性后的性能研究仍偏重于基于图像分析等手段的定性描述,尤其缺乏对其力学行为的定量表征。本工作将从宏观和微观尺度分别研究纳米SiO2改性后混凝土ITZ的早龄期力学性能,并尝试从 2 个尺度层面进行建模,以定量分析改性后 ITZ 的性能变化。

结论

纳米 SiO2 改性能有效提高早龄期混凝土的综合力学性能,尤其能够改善ITZ 的微观组织结构, 使得 ITZ 与浆体本体的模量比从50%提高到 80%。 纳米 SiO2 对混凝土早龄期水化改性机制以加速水化反应为主,形成大量的水化产物,尤其是 LD C-S-H 凝胶相,从而填充微孔,并提升整体致密程度。

- 上一篇:浅析微硅粉被广泛应用的原因

- 下一篇:隐匿在多晶硅身后的成功“配角”:金属硅粉